Dino Buzzati, en un refugio de montaña, en Cervinia, 1954

Dino Buzzati. Autoretrato, 1959

DINO BUZZATI (Villa San Pellegrino, Belluno, 1906 – Milán, 1972). Fue desde niño una especie de enfant prodige. A los 8 años comienza a estudiar música, toca el violín y más tarde el piano. Se apasiona por la egiptología y escribe cartas en lenguaje jeroglífico. Practica el alpinismo y la escalada desde 1920. Sueña con montañas, pero se licencia en leyes por la Universidad de Milán y entra en 1928 como periodista a la redacción del Corriere de la Sera. El periodismo le permite viajar por Palestina, Grecia, Siria y El Líbano y, en 1939, se embarca para Addis Abeba (Etiopía), país que recordará como un «fabuloso western»: se compró un caballo, que no pudo traerse de vuelta a Milán, fue cazador en safari y viajó una y otra vez en avionetas de dudosa seguridad, al tiempo que en ocasiones se vio envuelto en batallas con las bandas de rebeldes del país.

Publicará en estos años El desierto de los tártaros (1940) y Los siete mensajeros y otros relatos (1942), mientras participa en operaciones navales y de espionaje por el Mediterráneo. Pinta para sus dos sobrinas la historia de La famosa invasión de los osos en Sicilia (1945) y sigue publicando libros de relatos: Pánico en la Scala (1949), El hundimiento de la Baliverna (1954) y Sesenta relatos (1958), además de memorables crónicas de todo género: negras, de arte, musicales, teatrales e incluso deportivas, como las dedicadas al Giro de Italia del 49. En 1958 muestra al fin sus dibujos y pinturas en una galería de Milán, al tiempo en que ya anda volcado en mil y una labores relacionadas con el mundo del teatro y los escenarios.

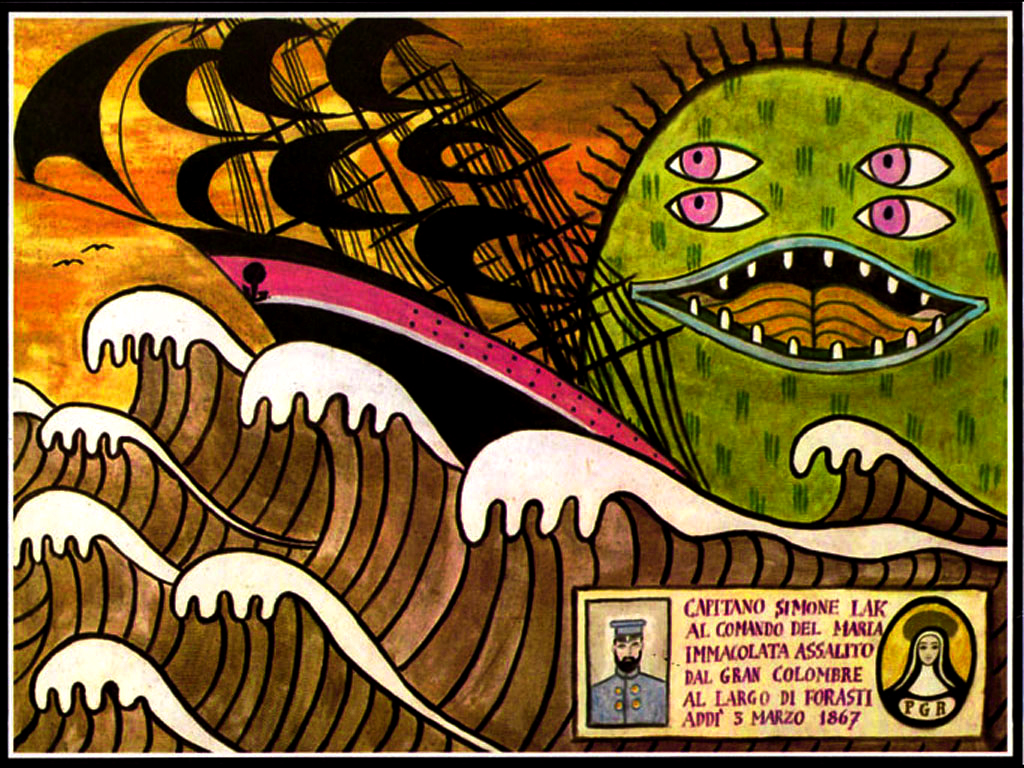

En la década de los sesenta regresa a la novela con El gran retrato (1961) y Un amor (1963) y nuevos viajes le llevan por Tokio, Jerusalén, Nueva York, Washington, Bombay y Praga. En 1965 se reúne con Federico Fellini y juntos escriben un guión de cine para una película, El viaje de G Mastorna, que, aunque jamás llegó a rodarse, está considerada como la quintaesencia de la filmografía del director. En 1966 publica El Colombre y otros cincuenta relatos y se casa con una joven Almerina Antoniazzi, cuya muerte, en 2015, deja abierta la posibilidad de que salgan a la luz miles de páginas de los diarios que Buzzati fue escribiendo, desde 1920 hasta 1972, y que aún se conservan inéditos.